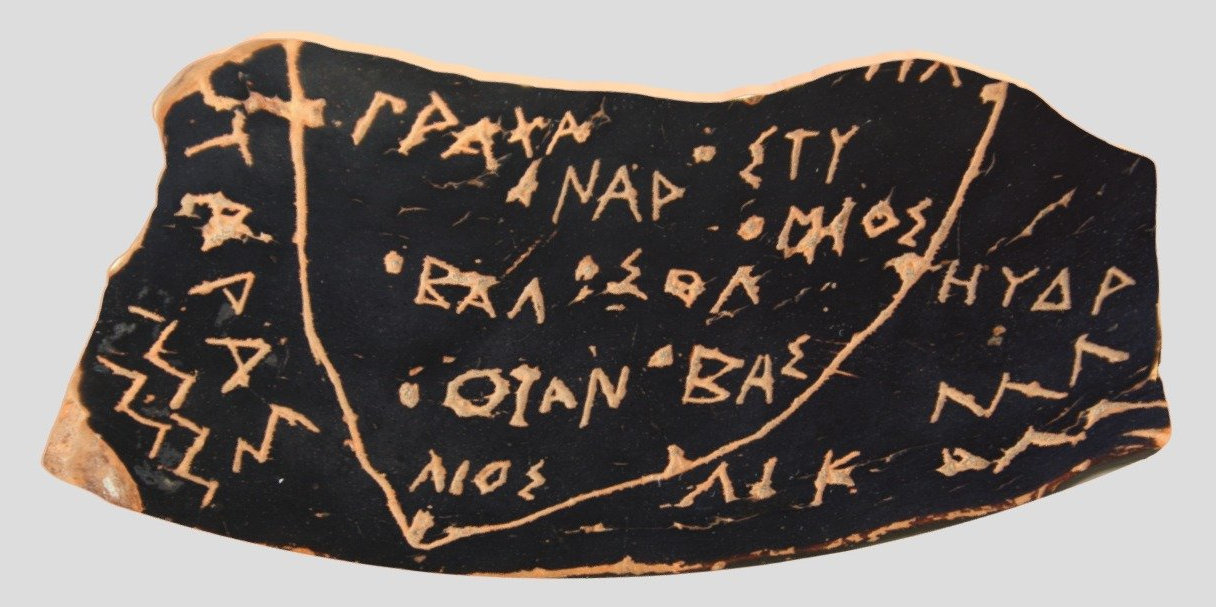

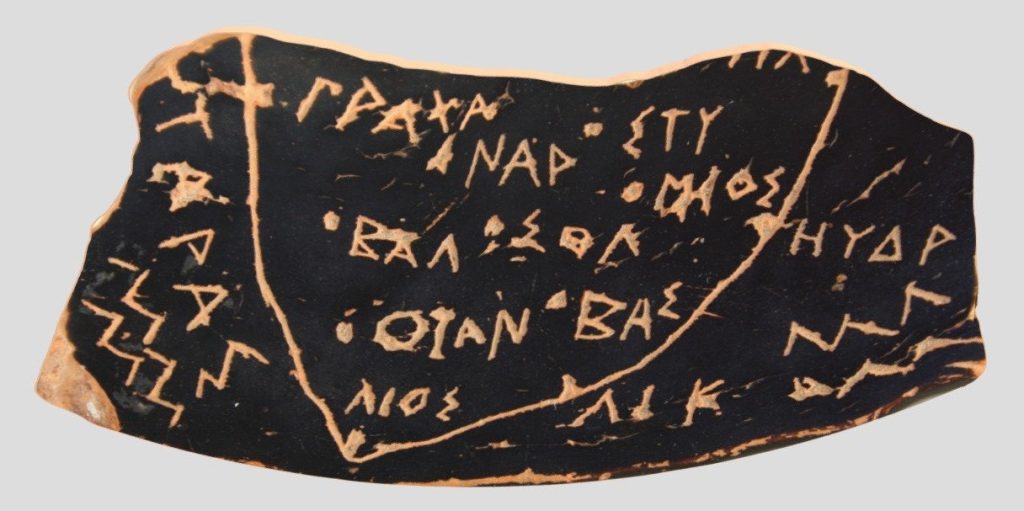

Soleto. Fondo Fontanella. 21 agosto del 2003. Durante una campagna di scavo archeolgico l’equipe di Thierry Van Compernolle rinviene quella che da lì a pochi giorni sarà comunemente conosciuta come la mappa di Soleto, una delle più antiche rappresentazioni geografiche di tutto l’occidente.

La porzione più a sud della Messapia trova una comoda e proporzionata collocazione su un ostrakon, un minuscolo frammento di vaso a vernice nera di poco meno di sei centimetri per tre, opportunamente corredata da tredici toponimi dei principali centri abitati.

Un documento indubbiamente unico e non scevro di complicazioni interpretative, a cominciare dalla sua autenticità e cronologia. Lo stesso Thierry Van Compernolle dopo alcune conferenze sparse, decise di organizzare un vero e proprio convegno internazionale e a Montpellier dal titolo “La «Mappa di Soleto». Echanges de cultures en Méditerranéenne ancienne”. Parteciparono numerosi studiosi ed esperti in geografia e cartografia antica, glottologia, microscopia elettronica, epigrafia e archeologia, senza però partorire una pubblicazione degli atti. Per molti la priorità era stabilire l’autenticità del reperto anche se per Van Compernolle doveva spettare ad eventuali detrattori dimostrare che si trattasse o meno di un falso.

I dubbi, le ricerche, e le pubblicazioni che rivedono in questo ritrovamente una nuova e colossale burla archeologica (come il cranio di Piltdown, il papiro Tulli o il martello di London solo per citare i più eclatanti) non sono tardati ad arrivare, tanto da inondare la comunità scientifica con fiumi di contributi mirati a far emergere una seria di incoerenze storico-geografiche-linguistiche nella mappa, al punto da renderla in poco tempo un oggetto di scarso interesse.

Un’analisi paleografica ha collocato la realizzazione dell’incisione intorno al V-IV sec. a.C (sebbene il coccio potrebbe essere più antico anche di un secolo), un lasso di tempo per il quale non è possibile recuperare nessuna documentazione storica per alcuni dei toponimi citati.

Il coccio faceva parte della porzione superiore del collo di un vaso per cui, molto probabilmente, è integro a meno di qualche scheggia mancante nella porzione superiore che ha tagliato alcune lettere. Le linee di costa sono state rappresentate con uno strumento metallico, ben affilato. I toponimi sono scritti in forma contratta secondo un alfabeto difficile da attribuire esclusivamente alla lingua messapica, di per sè di derivazione greca, ma con alcune caratteristiche peculiari. Ogni toponimo, scritto con lettere diversamente spaziate e dimensionate, come se applicate da mani diverse, risulta essere contrassegnato da un puntino. In alcuni casi le reciproche correlazioni geografiche tra le città non sembrano essere rispettate, ma collocate quasi alla rinfusa..

Parallelamente alla linea di costa occidentale, è tracciata la scritta ΤΑΡΑΣ (Taras), indicante il golfo di Taranto, forse un semplice indicatore di direzione. Tre toponimi sono scritti in alfabeto greco — ΗΥΔΡ (HYDR), ΣΤΥ (STY) e ΤΑΡΑΣ (TARAS); due, per diversi motivi, risultano di difficile attribuzione linguistica, ossia ΓΡΑΧΑ (GRAXA) e ΦΙΛ? (PHIL); i rimanenti otto potrebbero attribuirsi sia all’orizzonte linguistico messapico, sia a quello greco, e sono: ΒΑΛ (BAL), ΒΑΣ (BAS), ΛΙΚ (LIK), ΛΙΟΣ(LIOS), ΜΙΟΣ (MIOS), ΝΑΡ (NAR), ΟζΑΝ (OZAN), ΣΟΛ (SOL). Non sono stati tutti identificati con certezza ma possiamo ipotizzare:

- ΒΑΛ (BAL), Alezio,

- ΒΑΣ (BAS), Vaste,

- ΓΡΑΧΑ (GRAXA), forse Porto Cesareo,

- ΗΥΔΡ (HYDR, Otranto,

- ΛΙΚ (LIK), probabilmente Castro,

- ΛΙΟΣ (LIOS), verosimilmente Leuca,

- ΜΙΟΣ (MIOS, forse Muro Leccese,

- ΝΑΡ (NAR), Nardò,

- ΟζΑΝ (OZAN), Ugento,

- ΣΟΛ (SOL), Soleto,

- ΣΤΥ (STY), forse Cavallino,

- ΤΑΡΑΣ (TARAS), Taranto,

- ΦΙΛ? (PHIL), forse Rocavecchia.

Il tema della principale controversia non è tanto l’autenticità del coccio, al di sopra di ogni possibile sospetto, quanto il disegno su di esso applicato che, per quanto ne sappiamo, potrebbe essere di antica fattura o addirittura realizzato al momento stesso del ritrovamento. Stilisticamente è un oggetto che richiama una visione cartografica e geografica moderna ma, in antichità, le mappe non venivano “impaginate” per essere rappresentate da nord a sud, né tantomeno si usavano dei puntini per indicare dov’erano collocate le varie località.

Ma come era “visto” dunque il Salento dai naviganti e cartografi del V secolo?

La penisola salentina non era considerata dai Greci e dai Latini bagnata da due mari differenti, come ci farebbe invece comprendere la mappa di Soleto, ma da un unico mare. La configurazione della fascia costiera dipendeva così dalla prospettiva marittima (le navigazioni avvenivano principalmente lungo rotte di cabotaggio), la quale finiva per deformare la rappresentazione geografica facendo ritenere ai naviganti che il Salento fosse allineato con la direzione del percorso seguito per approdarvi, lungo una direzione che va da ovest ad est, con un andamento pressochè allungato, principalmente sviluppato in orizzontale, che lo porterebbe, per questo, ad essere concepito come bagnato da un solo mare.

Inoltre, le sequenze toponimiche ΒΑΛ (BAL), ΣΤΥ (STY) e ΓΡΑΧΑ (GRAXA), trovano riscontro solo nelle legende di emissioni monetali da parte di località vicine a Brindisi (rispettivamente Valesio, Stulni e Graxa) e quindi in una zona più a nord di quella inquadrata sull’ostrakon.

Per cui, si può ragionevolmente concludere che il reparto a lungo acclamato coma una delle mappe più antiche d’occidente sia in realtà un falso.

Marco Piccinni

BIBLIOGRAFIA

Lombardo, M. (2011). La cd. “mappa di Soleto”: aspetti epigrafici.

Siciliano, A. (2013). La cosiddetta mappa di Soleto: aspetti numismatici. Hesperìa: 30, 2013, 1253-1288. Vedi du Academia.edu

Nazarano V. (2021). “La mappa di Soleto”: nel contesto geografico delineato dalle fonti narrative antiche.