Aggiornato il 11 Settembre 2025

Tempo di lettura: 3 minutiQuella dell’anguria, quella del grano saraceno, quella della pasta fatta in casa. E ancora, della sceblasti, della piscialetta, del cuturisciu, della puccia, delle olive e chissà quante altre ancora. E’ estate e ogni paese ha la sua sagra.

Il fenomeno delle sagre è particolarmente sentito nei comuni del Salento. Non ce n’è uno che non ne organizzi e non c’è serata che ne sia sprovvista. Tutti le cercano, tutti le aspettano e non esiste crisi in grado di far desistere gli amanti della gastronomia locale, ma anche i semplici curiosi, dall’avventurarsi tra le gustose bancarelle dei centri storici, tra frantoi ipogei, antichi vicoli e piazze importanti.

Nessun dettaglio nell’organizzazione di una sagra è lasciato al caso. Sono spesso inserite all’interno del circuito dei festeggiamenti del santo patrono, in contesti suggestivi e ricchi di storia e tradizioni. Iniziano in estate e perdurano per buona parte dell’autunno, spesso a tema, e gravitanti intorno ad un prodotto di punta, meglio se tipico o caratterizzante del posto.

Ma, come ha avuto inizio il fenomeno delle sagre? Tutto è cominciato molti secoli fa, nessuno può dire con esattezza quando. Molto probabilmente l’innesco del fenomeno è da ricercarsi nei periodi di raccolta, uno fra tutti la mietitura del frumento.

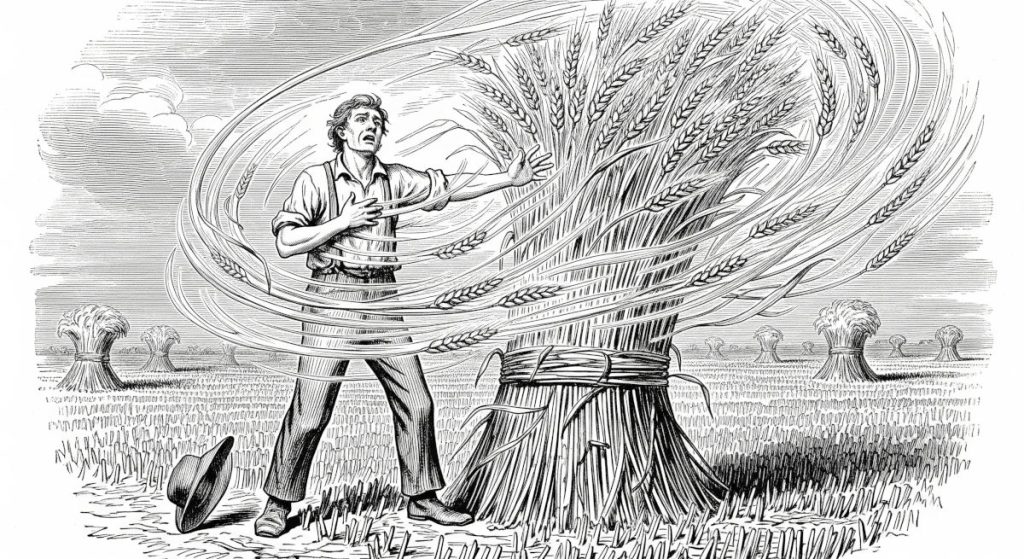

Raccogliere quanto seminato, però, non è sempre stata un’operazione semplice. Nel grano, ad esempio, si celava uno spirito conosciuto con vari nomi: Spirito del Grano, il Vecchio o la Vecchia, Regina del grano o della spiga. Diverse accezioni e connotazioni che riflettevano alcuni riti e credenze a seconda che ci si spostasse dall’est all’ovest europeo per poi scendere giù nell’Africa Nera.

I contadini o gli schiavi che mietevano il grano erano consapevoli dello spirito che in esso si celava. Ogni covone falciato riduceva lo spazio entro il quale lo spirito poteva muoversi fino a che, trovandosi alle strette nel momento della falciatura dell’ultimo covone, si vedeva costretto a introdursi nell’entità ad esso più vicina: l’uomo che aveva colto le ultime spighe. Questo individuo diveniva il contenitore dello spirito del grano e, per tale ragione, non avrebbe più potuto abbandonare la terra poichè il raccolto dell’anno successivo ne avrebbe risentito. Doveva essere quindi sacrificato: ucciso, smembrato e bruciato al fine di poterne usare le ceneri per concimare il campo e restituirne lo spirito rapito.

Con il tempo la ragione ha avuto la meglio. L’oggetto del sacrificio divenne l’ultimo covone stesso, dove lo spirito rimaneva contenuto. Il grano ricavato da queste ultime spighe veniva utilizzato per la nuova semina e il materiale di scarto veniva bruciato o gettato in un fiume dopo una processione rituale. Nel primo caso le ceneri sarebbero state riversate sul terreno da fertilizzare in vista del nuovo raccolto; nel secondo si sarebbero invocate piogge “miracolose”, per restituire vigore al terreno stremato e depauperato delle sue risorse.

Di tanto in tanto il vecchio torna di moda. Ed ecco ricomparire nuovamente vittime sacrificali, in questo caso animali, che in qualche modo potevano identificarsi con il grano a seconda delle diverse tradizioni popolari. In Transilvania, ad esempio, un gallo veniva legato all’interno dell’ultimo covone per essere infilzato ed ucciso con uno spiedo. Dopo averlo spennato, se ne conservava pelle e penne per la successiva semina, mescolate al grano del covone nel quale era stato ucciso.

Terminata la mietitura, seguivano spesso feste di ringraziamento nella forma di orge rituali, la cui funzione era di rendere possibile, ritualizzando il caos mitico anteriore alla creazione, il rinnovamento del ciclo agricolo. La chiesa non vedeva di buon occhio questo insieme di cerimoniali, che vennero catechizzati, concilio dopo concilio, fino ad assumere una forma più tollerabile come sagre e palii.

Non conosciamo con esattezza l’evoluzione del culto del grano nel Salento, anche se sappiamo per certo che si consumavano riti di fertilità, alcuni dei quali sopravvissuti, come ad esempio la festa di Santu Pati nel comune di Tiggiano, considerata ancora oggi un’antica manifestazione di capodanno agricolo. Inoltre, almeno fino agli anni ’70 del secolo scorso, ogni famiglia rendeva omaggio al Santo Patrono del comune di residenza con un covone di grano, probabilmente un retaggio dei sacrifici negli antichi culti che un tempo si perpetuavano in tutta Europa.

Marco Piccinni

BIBLIOGRAFIA:

Alfredo Cattabiani, Calendario: le feste, i miti, le leggende e i riti dell'anno, Mondadori (2001)

James George Frazer, Il ramo d'oro, Newton Compton Editori (2014)

NOTA: Le immagini di questo articolo sono state generate con Gemini Ai a solo scopo illustrativo.