Aggiornato il 8 Settembre 2025

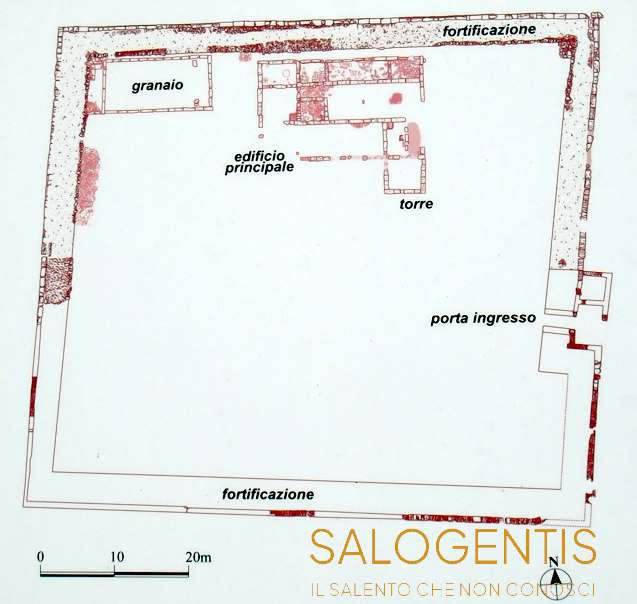

Tempo di lettura: 3 minutiUn gran muro di fortificazione largo all’incirca 4 metri, con un ripieno di pietre a secco e “foderato” da grandi blocchi di calcare squadrati; un edificio residenziale con una sala per il ricevimento degli ospiti, una cucina, una dispensa; piccole officine artigianali; una grande torre di due piani dalla quale poter arrivare con lo sguardo fino al mare; un grande granaio; una strada lasticata. Sembra quasi la descrizione di una moderna masseria fortificata. Di fatto lo è, ma datata al IV secolo a.C.

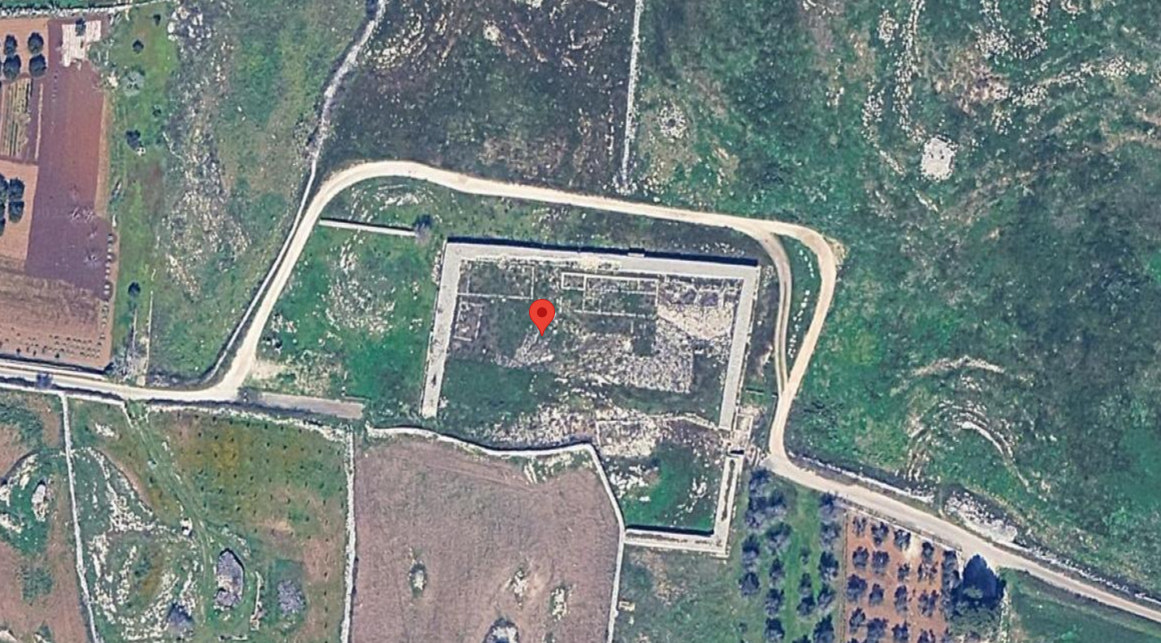

Località pozzo seccato, Acquarica di Lecce (Vernole), ancora immersa in un paesaggio in cui domina la componente agreste, caratterizzata da ulivi, pajare, muretti a secco, non poi molto dissimile da quello designato dai Messapi come insediamento per una masseria fortificata. Le possenti mura di cinta e la torre di vedetta erano degli indicatori di un’esistenza già tormentata dalla minaccia nemica. Vicino ad altri centri di fondamentale importanza, come quello di Cavallino e di Roca Vecchia, il piccolo complesso di Pozzo Seccato sembra vivesse di sola agricoltura, i cui proventi venivano conservanti all’interno del grande granaio di 16 metri per 8.

Lo studio di questo insediamento è stato molto proficuo al fine della conoscenza della tecniche costruttive adottate da questo popolo. Si estende per circa 5000 metri quadrati ed è stato indagato archeologicamente nel 2006 dall’università del Salento, con un equipe guidata dal professor Francesco d’Andria, ed inaugurato come Ecomuseo dei paesaggi di Pietra l’11 Dicembre del 2010. Alcuni pannelli illustrativi, in parte danneggiati da un piccolo incendio, assolvono al compito di ciceroni, ed una parziale ricostruzione delle mura di cinta, crollate nel corso dei secoli, contribuisce a delineare, anche per occhi inesperti, il tracciato dell’antica struttura.

Non ci sono più gli uomini intenti a stipare il raccolto nel granaio, quelli che lavorano nei piccoli laboratori artigianali, né tantomeno coloro che riposano nelle proprie stanze o i predestinati a vegliare sulla sicurezza altrui dall’alto della torre. Tutto intorno è deserto ma cosparso da una piccola aura di misticismo.

I committenti della masseria sono i membri di una ricca famiglia messapica, grandi proprietari terrieri, che la manterranno per circa un secolo, per poi essere abbandonata sul finire del III secolo a.C. Inizia un breve periodo di decadenza, di spoliazioni, fino a ché l’area non torna nuovamente a suscitare l’interesse dell’uomo. Le terre tornano ad essere coltivate, l’edificio ristrutturato, i pavimenti abbassati, gli ambienti ricevono nuove destinazioni d’uso. Torna la vita per circa due secoli, alimentata dalla macchina agricola e pastorale, per poi essere definitivamente abbandonata agli inizi del I secolo d.C.

La masseria di Pozzo Seccato insiste su un’area le cui prime evidenze archeologiche ci riportano indietro all’età del bronzo, in un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose tombe dolmeniche coperte da tu- muli di pietrame, le cosiddette “piccole specchie”. Se ne contavano oltre una ventina nei primi anni ’40 del secolo scorso solo nella zona tra Vanze e Acquarica. Altre venti in direzione E-SE, di cui una dozzina in un discreto stato di conservazione e successivmente oggetto di scavo. Oggi, a causa delle distruzioni operate nel corso delle attività agricole, se ne conserva solo una parte, undici in totale, ma molte di esse sono documentate da fotografie aeree scattate dall’IGM nel 1943.

Dal punto di vista geologico il sito di Pozzo Seccato, si pone al margine orientale del territorio caratterizzato dalla presenza di calcareniti marnose a grana uniforme (la cosiddetta “Pietra leccese”), formatesi nel Miocene Inferiore. Il banco roccioso è spesso affiorante ma le sacche di terreno coltivabile sono molto più consistenti rispetto alla aree limitrofe e consentono una maggiore varietà di colture, comprese quelle a seminativo. Si tratta pertanto di un’area che favoriva le attività agricole e quindi un insediamento stabile che poteva sfruttare le risorse del territorio.

Marco Piccinni

BIBLIOGRAFIA:

Scardozzi G., Contributo alla ricostruzione della topografia antica dell’area di Pozzo Seccato (Acquarica di Lecce) tra l’età del Bronzo e l’epoca medievale, in Studi di Antichità, 15, 2017, pp. 187-210. Studi di Antichità, 15.